2017乌鲁木齐语文试卷+答案(word整理版)

AccessDenied

AccessDenied

AccessDenied

标签: #语文

2017年乌鲁木齐市初中毕业生学业水平测试语文试卷(问卷)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。共8页。共六大题,20小题。总分150分,考试时间150分钟2.答题前,考生须将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在指定的位置上。3.选择题的每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。非选择题须用黑色字迹的签字笔按照题号顺序在答题卡上的答题区域内作答。在草稿纸、本问卷上答题无效。4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。第Ⅰ卷(共35分)一、(本大题共5小题,共15分,每小题3分)1.下列词语中加点字的注音,全都正...

相关推荐

-

北京市2019年中考地理真题试题

2025-09-25 999+

2025-09-25 999+ -

2019年广西梧州市中考地理试题(word版,含解析)

2025-09-25 999+

2025-09-25 999+ -

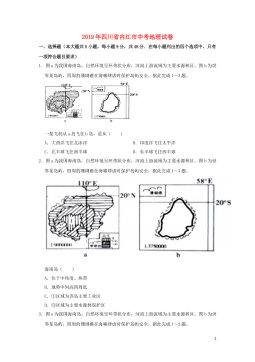

四川省内江市2019年中考地理真题试题(含解析)

2025-09-25 999+

2025-09-25 999+ -

湖南省邵阳市2019年中考地理真题试题

2025-09-25 999+

2025-09-25 999+ -

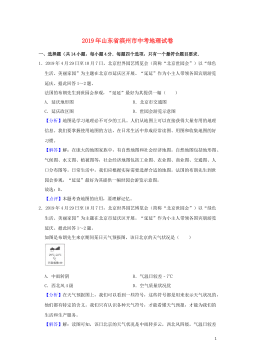

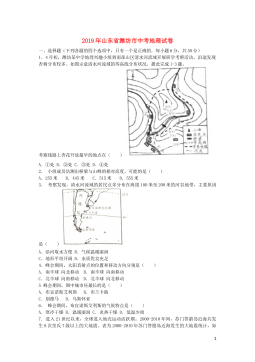

山东省滨州市2019年中考地理真题试题(含解析)

2025-09-25 999+

2025-09-25 999+ -

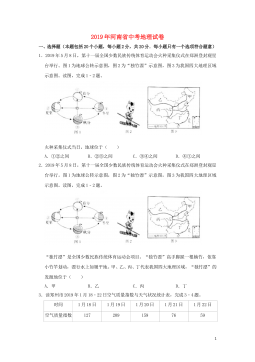

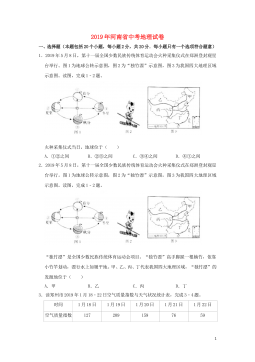

河南省2019年中考地理真题试题(含解析)

2025-09-25 999+

2025-09-25 999+ -

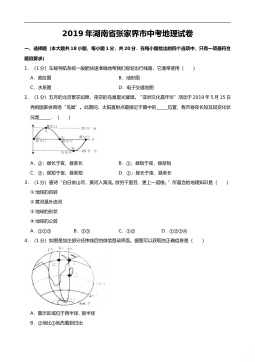

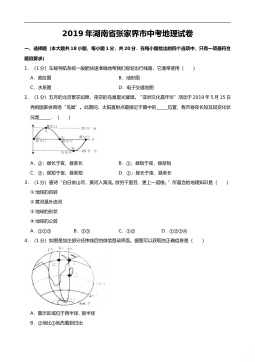

2019年湖南省张家界市中考地理试题(Word版,含解析)

2025-09-25 999+

2025-09-25 999+ -

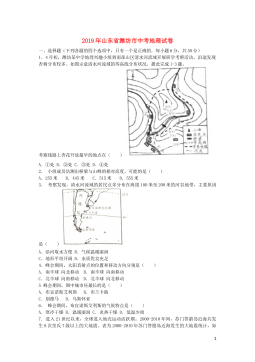

2019年山东省日照市中考地理试卷(word版,含解析)

2025-09-25 999+

2025-09-25 999+ -

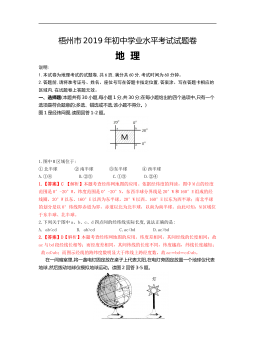

山东省潍坊市2019年中考地理真题试题

2025-09-25 999+

2025-09-25 999+ -

2019年湖北省宜昌市中考地理试题(Word版,含答案)

2025-09-25 999+

2025-09-25 999+

相关内容

-

河南省2019年中考地理真题试题(含解析)

分类:教育专区

时间:2025-09-25

标签:地理

格式:DOC

价格:1 智慧点

-

2019年湖南省张家界市中考地理试题(Word版,含解析)

分类:教育专区

时间:2025-09-25

标签:地理

格式:DOC

价格:1 智慧点

-

2019年山东省日照市中考地理试卷(word版,含解析)

分类:教育专区

时间:2025-09-25

标签:地理

格式:DOCX

价格:1 智慧点

-

山东省潍坊市2019年中考地理真题试题

分类:教育专区

时间:2025-09-25

标签:地理

格式:DOCX

价格:1 智慧点

-

2019年湖北省宜昌市中考地理试题(Word版,含答案)

分类:教育专区

时间:2025-09-25

标签:地理

格式:DOCX

价格:1 智慧点